央视曝光部分网红医生乱象

线上引流,线下高价开药

近日,据消费者举报信息,央视《经济半小时》记者在诸多短视频平台,发现大量通过医院资质认证或实名认证的医生账号。点开后发现,这些账户往往自称是“专家医生”,号称有一套独家方法或特效药,能治疗肝病、肾病、心血管病等。

《经济半小时》记者随后假装患者,跟随一位所谓的网红医生指引,来到某医院就诊。接诊医生简单看了舌相、号脉,约5分钟后,给出治疗意见,并开出3268元的中药。

央视暗访现场/图源:央视财经

针对央视记者“后续如何调整用药”这一问题,该接诊医生表示,在人的一生中,除一些特殊情况外,“脉”是不会变化的。因此,不用诊脉,也可以随时直接调整用药。

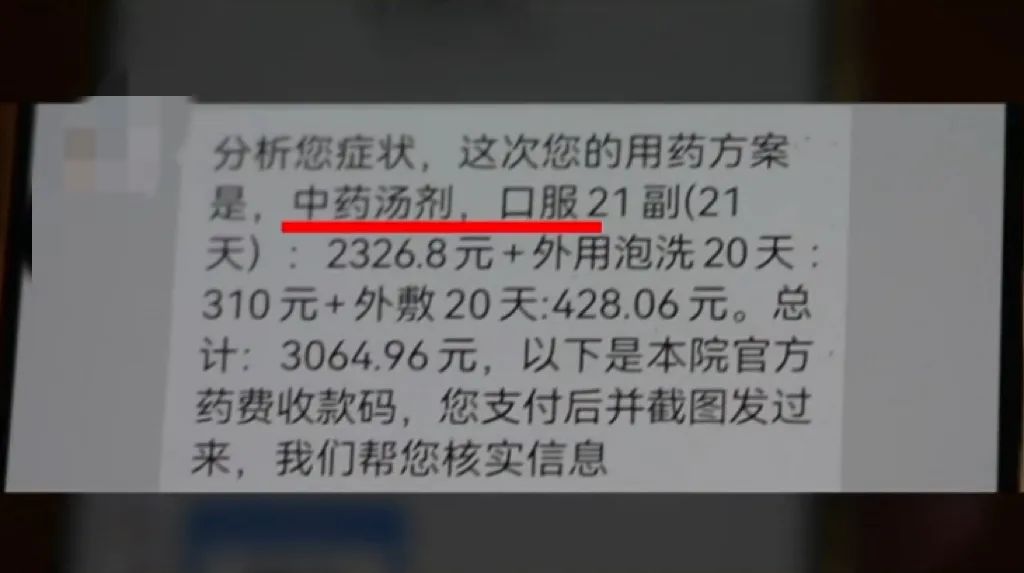

“央视财经”报道显示,另一名自称是“某*医院”的网红医生,通过几分钟的线上看诊,就开出总计3000多元的中药。

央视暗访现场/图源:央视财经

2024年,某百万网红通过编造一位病人与朋友喝酒、唱歌、泡澡后突发脑血管爆裂,经抢救仍未脱离危险的虚假案例,收获了大量关注度,最终账号被官方永久封禁。还有不少医生完全依赖 MCN 机构给出的故事模版,重复拍摄同一个夸张的医疗剧本,除了吸引流量,并没有什么实质性的科普意义。

除了线上虚假开药、虚假编造等医疗乱象,医院的灰色地带还在检验科慢慢滋生。据网友曝光,部分医院检验科工作人员通过科普视频在社交软件上承接 “业务”,在未取得患者完整病史、未开展临床检查的情况下,公然违规解读检验报告,并以“加急费”“专家咨询费”等名义收取单笔的高额费用。更令人触目惊心的是,这些缺乏临床资质的检验人员为招揽生意,竟公然宣称 “一张报告单就能确诊疾病”。某患者家属愤怒揭露,其家人因轻信他人 “癌症指标正常” 的错误解读,错过最佳治疗时机。

卫健委明确

未经报备,医务人员禁止擅自开展科普

5月16日,健康四川官微发布,四川省卫生健康委员会、中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室联合制订《四川省互联网健康科普负面行为清单(试行)》。

其中,特别强调职务行为与个人行为的切割,第8条明确:禁止个人在未向所在单位申报并获得批准的情况下,擅自利用职务身份开设用于发布健康科普内容的个人自媒体账号。

并首次对 AI 生成内容做出了限制,清单第六条规定,禁止发布未添加显式标识的由人工智能生成合成的健康科普内容。

上下滑动查看更多

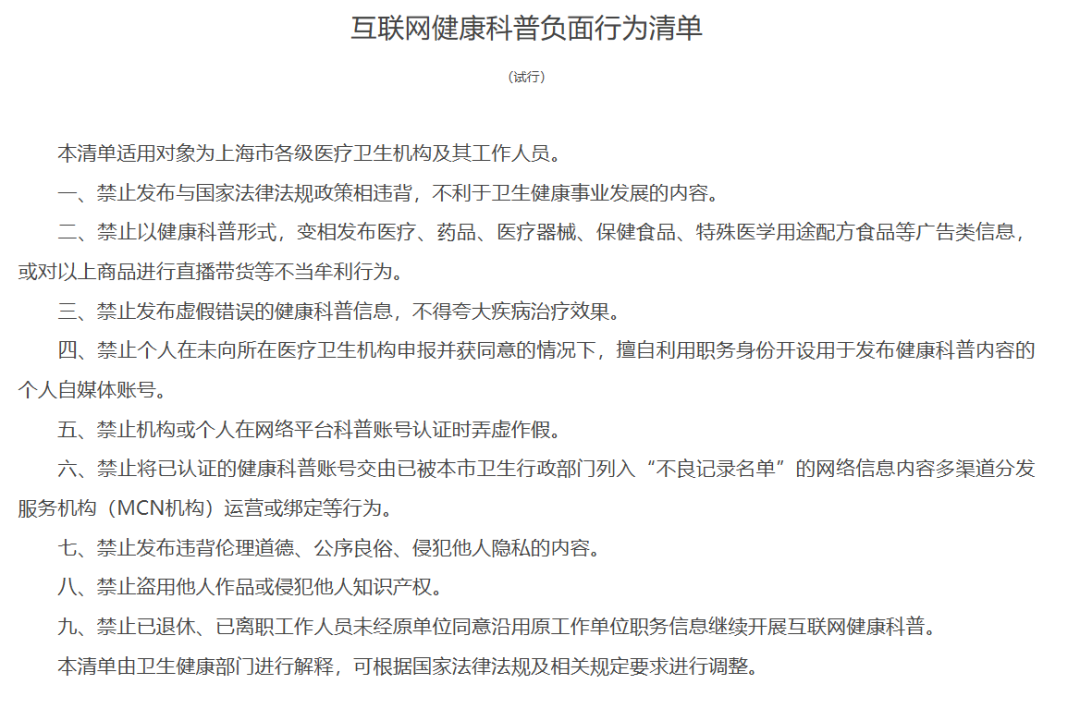

3月20日,上海市发布了首个《互联网健康科普负面行为清单(试行)》,作为全国首个互联网健康科普负面情形汇总,文件从法律法规、虚假宣传、个人账号开设和退休人员权限等 9 个方面,对医生科普做出了规范。

图源:上海市卫健委

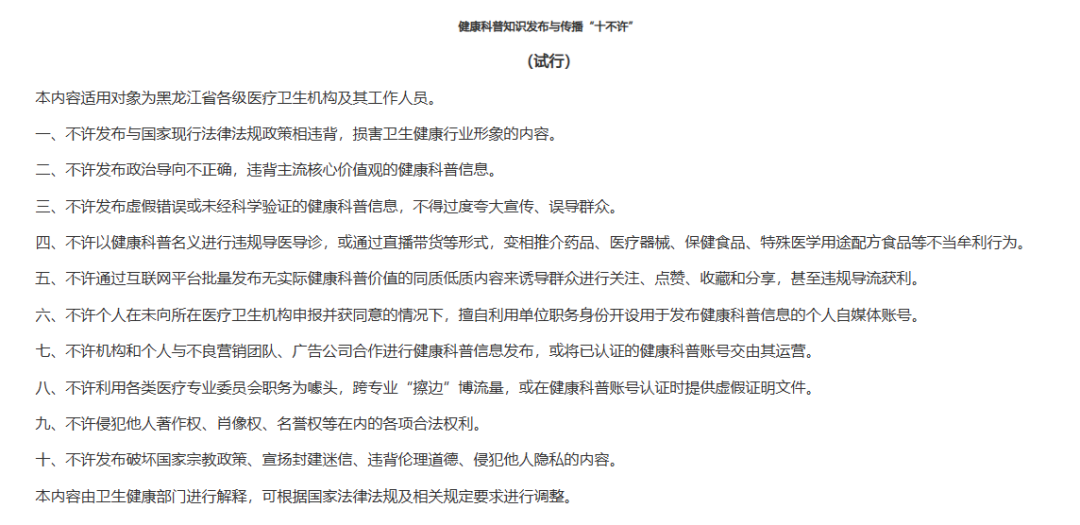

4月22日,黑龙江省卫生健康委员会与黑龙江省科学技术协会近日联合制定并发布了《健康科普知识发布与传播“十不许”(试行)》,其中明确禁止与不良营销团队合作、利用医疗委员会职务“擦边”博流量。

面对禁止清单和科室的科普要求,

医务人员该怎么做?

多地陆续发布科普禁止行为清单,这是否意味着医生不能再做科普了?实际上,答案恰好相反,很多情况下,做科普对医生来说可能是一个“必选项”。

随着各地明确将健康科普工作纳入医务人员日常业务考核、评先评优、职称晋升的考核内容,医务人员的科普创作热情被极大激发。但不可避免的,大量仅以评职称为目的、功利性极强的低质科普内容也大量涌现,泥沙俱下,不仅数量极大难以甄别,而且对优质内容的涌现也极为不利。

上海、四川、黑龙江出台的《负面行为清单》划定了红线,为健康科普的质量兜底,防止虚假、违规信息的传播。在面对禁止清单和科室科普要求的双重压力下,临床医生究竟该如何做好科普工作呢?以下这些建议供大家参考:

临床科学性:所有科普内容都应遵循循证医学依据,确保知识的准确性和可靠性。坚决避免使用尚未在国内获批的临床研究数据,严禁夸大疗效、过度承诺等说法。

账号管理:若计划开设用于发布健康科普内容的个人自媒体账号,务必提前向所在单位申报并获得同意。如有需要,还应与宣传科、医务处等相关部门备案,遵循单位的相关管理规定。

AI与伦理隐私:使用人工智能生成的内容时,需添加显式标识,明确告知受众。若涉及患者病例、疾病素材等,必须事先征得患者及家属的书面同意,并对患者信息进行严格脱敏处理,保护患者隐私。

退休或者离职管理:退休或者离职人员若要延用原单位职务信息开展健康科普,必须获得原单位的书面同意。同时,应注意避免因身份误导而给原单位带来不良影响。

当制度设计既能守住专业底线,又为创新留出呼吸空间时,医务人员的科普热情才能真正转化为可持续的社会效益。未来的健康科普,不仅需要医生的积极参与,也需要平台、监管机构和社会各界的共同努力,让医学科普走得更远、更稳。